激情的岁月 燃烧的青春

——“北大荒”开荒建场回忆

(讲述人:张开平 整理人:张水清)

我叫张开平,今年89周岁,18岁参加革命,62岁在原农业部外经办退休,在家休息一个月后,继续受聘于其他单位,直到80岁。62年的工作生涯,经历了不少事情,时间久了,有些已经淡忘,但那些激情岁月的往事,特别是“北大荒”的记忆仍然铭刻,永生难忘。

1953年7月,朝鲜战争结束后,我所在志愿军八五零五部队回国,在黑龙江抢修汤旺线森林铁路,而我则随文工队创作组,参加了志愿军归国慰问团的巡回汇报。回到部队时,部队已接到新的命令,一部分调去修建“鹰厦”铁路;另一部分调到黑龙江,开发“北大荒”,我便是其中一员。铁道兵司令员王震到汤旺线视察工作后,同副师长余有清去“北大荒”勘察建场地址。

1954年10月,我同部分八五零五部队的转业官兵乘火车到密山后,由余友清副师长带领我们向虎林出发,为开荒建场“打前站”。

余副师长走在队伍的前面。他个子不高,穿一套黄色旧军装,背一柄卡宾枪,身体消瘦,但走路很快。很快,辽阔的草原展现在我们面前。左边,隐藏在灰色大气中的完达山脉,像条长龙似的蜿蜒伸向遥远的白云深处;右边,在远远的蓝天与大地接壤的地方,弯曲的穆棱河闪耀着波光;中间,是一马平川的草原,看不到尽头。一群群野鸭鼓动着翅膀,在我们前后左右,飞来扑去。一队队狍子,偏着头,竖起耳朵,藏在齐腰深的五花草中谛听。当我们的脚步声逼近它们时,它们才一扭头,越过沼泽,跳过灌木丛向完达山脚奔去。我头脑中,浮起来当地的民谣:“棒打狍子瓢舀鱼,野鸡飞到饭锅里”“捏把黑土冒油花,插根筷子也发芽”。我们将要在这蛮荒、富饶的“北大荒”,开始新的战斗生活,心情无比激动。

西岗距离虎林县城约两公里左右,伪满时期是日本关东军的兵营和军火库。日本投降后,这里变成了废墟。冒着零下30多度的严寒,我们清理残砖断瓦;余副师长还带着我们到100多里外的虎头要塞,去挖寻废弃的军械,虎头曾是日本关东军进攻和防御前苏联的桥头堡;我们支起了电锯和铁匠炉,组织爬犁上山拉木头,开始了场部建设。随后的人员,也到达了各个开荒点。睡在帐篷里,难熬的是北大荒的寒夜,官兵们就地取材,搭马架,挖地窝。部队在朝鲜有挖坑道的经验,有的地窝子,三米多深,七八米宽,中间放个废旧的汽油桶,点燃柴火,温度可达到20多度。1955年元旦,一块散发着松木清香的牌子挂在了西岗工地上,上面写着,“中国人民解放军八五零五部队农场”。

刚过元旦不久,王震司令员就来视察各个开荒点。在视察中,司令员对余副师长和随行人员说,“我们要脚踏实地,边开荒、边生产、边建设、边扩大、边积累,艰苦创业,搞出一套经验来。”“你们今年要开荒20万亩,播种4万亩,先解决粮食自给。”在座谈时,他反复强调“民以食为天,搞工业化也要粮食,毛主席和周总理为粮食操心,铁道兵在北大荒多生产粮食也是为主席和总理分忧啊!”。在一队的开荒点,王震司令员要我们及早开荒。

那年代没有现代化的拓荒机械,主要的方式是点火烧荒,但黑龙江冬季对森林荒原的防火是很严格的。在省县有关部门的帮助下,全场动员,学习防火知识,由余有清任总指挥,在各开荒点,挖防火带,组织扑火队伍。经过两天三夜的奋战,超额完成了烧荒任务,为大面积开荒打下了基础。

当时,农场仅有两台斯大林80号拖拉机投入开荒。生荒地,到处是“塔头坉子”和没膝深的泥潭,拖拉机经常陷车;畜力开荒,马蹄陷进泥里,也经常要人帮助拔腿。开荒进度很慢。余副师长号召大家想办法。在拖拉机履带上加宽木板,叫做“穿靴子”;改进马拉犁犁铧,找适合马拉犁的地块,叫“找对象”。余副师长挽起裤腿,跳到泥水里,和战士们一起试验人拉犁,20人、16人、最后8人拉,效果较好,叫“八人抬”。开荒最大的麻烦是蚊子和小咬*。人一下地,黑压压一片蚊虫小咬就迎面扑来,一挥手就抓一把。咬得人浑身起包,奇痒难挡。于是赶制防蚊帽,有的战士嫌防蚊帽憋气,干脆浑身抹上稀泥,叫做“化妆上阵”。当年,用各种办法开了十多万亩荒地,其中,人拉犁占了三分之一。

全场动员,开始抢种大豆、小麦、玉米、蔬菜。作物和杂草同时冒出了绿色,人们又忙起了松土除草。第一年,作物的产量虽不高,但每个人都充满了收获的喜悦。农场决定,转业官兵可以分期分批回家探亲。有些人回场时,带来了爱人、小孩,有的带来了女朋友。王震司令员又动员了100多名四川女青年来农场支边。农场一下子热闹起来!

1955年8月,毛主席批准了王震上报的“关于北大荒的开发报告”。随即,王震从铁道兵九个师中先后动员了17400名干部和战士奔赴黑龙江,参加“北大荒”建设。

年底,王震司令员给余有清副师长来信“老母鸡该下蛋了”,要他抓紧勘察新的开荒点,为扩建新场做准备。随后,又来信,要求“明年力争开荒110万亩”,“铁道兵后勤部已申请了明年开荒的机具和油料”,并要求,尽快修复密山至虎林的铁路,“作为农场的专用线”。

1956年初,根据王震司令员的命令,八五零五部队农场,改名“八五零”农场,八五零是铁道兵的番号,任命余有清为场长。当年二月,农场即组派了三批勘测小组分赴密山、虎林、饶河、宝清四个县,勘测开荒地块和建场地址。勘测小组背起行李、仪器、干粮、枪支,踏着积雪,冒着严寒,往返千余里,经过40多天的奋战,终于拿出了八五二、八五三、八五四、八五八等农场的初步建场规划。经过两个多月的奋战,密山至虎林的铁路部分通车,场内的公路也做了扩建。

1956年5月,国家成立农垦部,任命王震为部长。随后,又成立了密山农垦局。

农场的规模扩大了,人员增加了,经费非常紧张。场党委提出“艰苦奋斗,勤俭办场”。许多开支,都是采取“自力更生,就地取材”。1957年,铁道兵转业复员人员,正式办理转业复员手续。场党委提议,排以上干部不领转业费,将这笔转业费用于建设食品加工厂。在场长余有清和副厂长侯敬甫的带领下,得到排以上干部的支持。冬天的烤火费也不发了,许多人学习当地群众搭火炕,解决越冬问题。

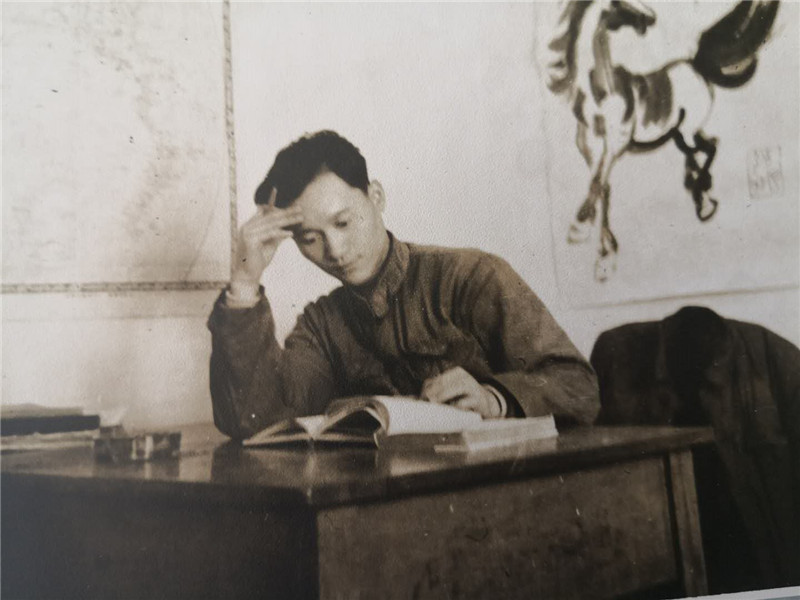

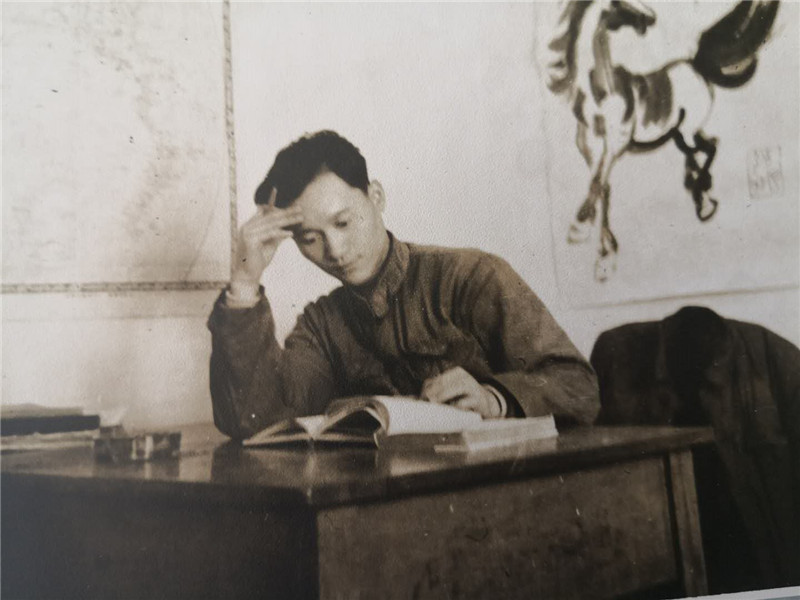

1958年3月,根据中央的命令,10万转业军人,奔赴“北大荒”参加建设。4月,军委总部和各兵种的先头人员1万多人到达密山火车站。王震部长在火车站外的广场上做了动员讲话。会后,除了女同志乘坐卡车或马车外,其他人员,均扛上行李,步行至各个农场的开荒点。八五零农场,前后安排了1万多人。1959年,有4000多名山东支边青年来到农场,经过各种磨炼,逐渐成为了农场的骨干力量。这批同志的到来,活跃了农场气氛。劳动号子此起彼伏,欢声笑语不断。这些人来自各个军种、兵种,有红军老战士,有抗日战争、解放战争和朝鲜战争中的战斗英雄。在劳动休息的片刻或在晚饭后的篝火旁,互相讲述着过去的经历和有趣的故事,使我产生了写作的动力。在那段时间,我写了一些散文和诗歌,发表在“解放军文艺”和“北方文学”上。1960年,我被吸收为中国作家协会黑龙江分会会员。

在全国大跃进的形势下,完达山下,穆棱河边,到处红旗招展、人声鼎沸。农垦部决定将八五零农场五分场定为农垦部的试验农场,并派出技术人员来场规划、设计,计划建设一个大型机械化农场。场部按照小城镇建设,取名卫星城。为了解决七虎林河的水患,集中了4000多人,修建云山水库。王震部长和余有清场长同我们一起劳动,挖土、抬石、筑坝。“北大荒”真是“人才济济,群英荟萃”,只要场领导有什么想法,就有人“毛遂自荐,欣然受命”。发电厂、木材加工厂、粮油加工厂、食品加工厂,养鸡场、畜牧场,学校、医院、幼儿园雨后春笋般的拔地而起,农场一片欣欣向荣。

在勘察荒地时,农场人员发现了在完达山中有日伪时期已砍伐的大量优质红松。为了支援北京“十大建筑”,农场党委决定组织一批人员上完达山运木头。完达山离最近的火车站有100多里。先用人力将红松运到山下,然后装上爬犁,用拖拉机和马匹牵拉爬犁运输。由于爬犁太重,冰道经常遭到破坏。在数九寒天,运输队的同志又四处找水,用铁桶和面盆向破坏的冰道浇水制冰,维护冰道的畅通。经过一个多月的奋战,装了三个车皮的优质红松,运往北京。

1959年至1961年,农场遭到严重的水涝灾害。1959年,年降水量800多毫米,平均比常年多了一倍。小麦灌浆时,又遭受了一场大面积的冰雹,当年作物严重减产。1960年,在作物播种和生长期间,又遭受连阴阴雨,农作物大面积减产或绝产。1961年,春旱、秋涝,病虫害大面积发生。职工家属的口粮降到每月只有18斤*,总场大食堂,每人每天只有4两口粮,其余的用“代食品”补充。许多同志患上了水肿病。余友清场长身体不好,仍坚持在大食堂用餐,带领我们上山挖野菜、搜集橡树子,送到食堂做“代食品”;破冰抓的鱼,泥潭抓的泥鳅,优先送给病号。

面对自然灾害,我们没有怨天尤人,而是认真总结经验教训。农业生产,光有干劲是不行的,还要学会科学种田。1961年冬季,掀起了兴修农田水利工程的高潮,学习农业科学知识之风也悄然兴起。

当时,全国有不少媒体来场采访报道。许多记者都想采访余有清同志,但总是遭到余场长的婉拒,于是中国青年杂志社从北京给我打电话,要求我写一篇关于余有清的报告文学。我向党委书记张其俭汇报后,他要求我要把报告文学作为一项政治任务去完成。1960年12月,“中国青年”杂志刊登了我写的介绍余有清先进事迹的专题报告“北大荒的老红军”,朱德委员长为文章题词“青年同志们:学习红军老战士的不断革命精神,艰苦奋斗,奋发图强,建设我们伟大的社会主义祖国!”此后,中国少年儿童出版社将这篇文章和反映甘祖昌将军回乡务农的文章合并成单行本,先后印刷了五次。全国各地不少青年看到余有清同志艰苦创业的事迹后,纷纷来信,要求来“北大荒”参加建设。

“北大荒”农场的建设规模迅速扩大,1963年在佳木斯成立了东北农垦总局。1963年,我调到北京,在农垦部工作。虽然离开了“北大荒”,但是在工作中还是经常与农场保持着联系。1978年老红军余有清在长沙病逝,我受农垦部人事司派遣,去长沙协助湖南省委组织部办理了丧事和家属安置工作。

离开“北大荒”已多年,那些经历虽然辛苦却值得骄傲,回忆也是感伤后归于平静的幸福。

(讲述人系离退休干部局东大桥活动站退休干部)

提示信息

提示信息